शोक स्थायी है

कुमार मंगलम

05 अप्रैल 2025

कुमार मंगलम

05 अप्रैल 2025

मैं कितना अपढ़ और अहंकारी हुआ जाता हूँ, इसका भान भी पढ़ने और जीने से ही आता है।

आजकल ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही पसंद नहीं आ रहा हूँ।

जीवन की अपनी मुश्किलें हैं और आपसे सबकी अपेक्षाएँ भी, पर जब अपना जीवन ही पहाड़ लगने लगे तो कोई उपाय भी ख़ुद से ही खोजना होता है।

उत्सव और शोक में शोक स्थायी है। उत्सव के दिनों में भी ऊब शोक की छाया लिए चलती है।

देखता हूँ जो अपने को कहीं पाते हैं—दो जीवन जीते हैं।

मेरे लिए संकट मेरी ज़बान है, जैसे जीभ पर राहु बैठा हो।

अपने लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें करने वाले और दूसरों पर आरोप-प्रत्यारोप करने वाले अपने लेखन में अलग और जीवन में अलग हैं।

मुझे जहाँ होना है, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो चुप्पी सभ्यता है। मुझे जहाँ होना है और मैं वहाँ हूँ तो बड़बोलापन और वहाँ होने की रक्षा करना असभ्यता है; और जहाँ नहीं हूँ—उसकी आलोचना करना क्रूरता है, बर्बरता है।

हम गिद्ध लोक के निवासी हैं। यह कहना भी गिद्धों का अपमान है। कोई भी प्रतीकात्मकता मनुष्य के कर्मों की बराबरी नहीं कर सकता।

सारी कोमलताएँ धरी रह जाती हैं, धीरे-धीरे पत्थर बन जाते हैं। पानी, पत्थर को कोमल नहीं बनाता, ख़त्म कर देता है।

हम अपने लिए कम जीते हैं।

स्वाभाविक मित्र की शत्रुता सघन होती है और अक्सर ऐसी स्थितियों को उपजाती है, जिसका कोई उपाय नहीं। उसे छोड़ दिया जाना चाहिए, पर आपके आस-पास के लोगों की यह क्रूरता है कि वक़्त-बेवक़्त उसे कुरेदेंगे, गलियाएँगे, याद दिलाएँगे और मज़े लेकर निकल जाएँगे। इन स्थितियों में दूरी और चुप्पी ही उपयुक्त इलाज है।

स्मृतियों के नगर में फफूँद लगा है। यथार्थ खरोंचता है और लहूलुहान हैं सभी।

जब शरीर से आत्मा की और आत्मा से शरीर की दूरी बढ़ने लगे, यह लगने लगे कि जिसे आप बहुत सँभालने की कोशिश कर रहे हैं—वह कई जतनों के बाद भी सरकने लगा है; जिस मंज़िल की तलाश में निकले थे, वह मंज़िल ही खो गई। उसके नाम-ओ-निशाँ दूर तक नहीं है। आप किसी फ़रेब को जीते रहे अब तक तो आप क्या करेंगे?

आदमी को ज़रा आदमी बने रहने के लिए स्वीकार भाव बना रहे, यह छोटी माँग है समूची मनुष्यता से। मैं कभी इसी उम्मीद में ही साहित्य की ओर आया था। यह समय का दबाव है, पूरे मनुष्यता पर या कि साहित्य की बढ़ती लिचड़ई कि हम दिनों-दिन असहिष्णु होते जा रहे हैं। कई बार साहित्य में होने का आनंद और उम्मीद दोनों खोता जा रहा हूँ।

यह जानते हुए कि जो दूसरा आएगा, वह पहले से अधिक हरामी होगा, दूसरे का इंतज़ार बहुत कुछ बदलने के उम्मीद जैसा है। नाउम्मीदी यथार्थ है, पर जीवन का सुकून उम्मीद से है।

आजकल मुझे आदमी बिंब में बदलते दिखते हैं। प्रवृत्ति आदमी से कहीं अधिक जैविक है। मूल कहीं-न-कहीं अवसरानुकूल अपने फन फैलाता है और बिंब बदल जाते हैं। बदलाव की यह क्रिया उत्तरोत्तर ऊपर से नीचे की ओर ही जाती है। यानि लीचड़ से महालीचड़ और नीच से महानीच।

विज्ञापन कृति का हो, समानों का हो या व्यक्ति का हो; विज्ञापन पूँजी और बाज़ार है। इसकी भाषा पर ग़ौर कीजिए, चाक़ू घोंपता हुआ और मरहम लगाता हुआ एक साथ दिखता है। हम प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं बाज़ार के, पूँजी के नहीं विज्ञापन के। विज्ञापन की वैश्विकता अब क्षेत्रीयता में तब्दील हो रही है।

अकेला होना निरंतर का रियाज़ है और अंततः हम कभी अकेले नहीं होते। अकेले होने और अकेले दिखते हुए भी, हमारा ‘मैं’ इतना अधिक नज़दीक होगा कि हम कभी अकेले नहीं होंगे।

जीवन में इच्छाओं की, कामनाओं की बकेट लिस्ट बनाते हैं और फिर उस ओर खरहे की तरह दौड़ लगाते हैं। कुछ अपनी, कुछ अपनों की कामनाओं को पूरा करने में जीवन खपता है। लगातार एक-सा जीवन और अचानक जीवन झटके देने लगता है, बिल्कुल रोलर-कोस्टर की तरह। डर और आनंद के तंतु पर जीवन—जीवन जैसा नहीं है, फिर भी जीना पड़ता है।

ईर्ष्या और एहसास-ए-कमतरी सबसे पहले अपने ही भीतर जन्मती है। आवरण डालते हैं हम, सबसे पहले अपने ही ऊपर; फिर पूछते हैं ख़ुद से कि जितना मिला वह भी संतोष लायक़ है। मूल्यांकनकर्ता कौन है, किसके समक्ष पेशी है अपनी। पासिंग मार्क्स भी ठीक है।

सबसे सादा रंग भी चटक हो सकता है, इस फूल से सीखा।

मैं अपना खोटा सिक्का ख़ुद हूँ। बग़ैर मूल्य के भी खनकता रहूँगा, खटकता रहूँगा। बचाए रखूँगा अपने होने की सभी संभावनाओं को कम-से-कम अपनी नज़र में। आप मेरे मूल्यांकनकर्ता तो क़त्तई नहीं।

जिसे मेरे होने की समझ ने सिरजा है उसे अवसाद कहूँ या अपना अकेलापन। अक्सर निराला याद आते हैं—

मैं अकेला;

देखता हूँ, आ रही

मेरे दिवस की सांध्य वेला।

पर साँझ तो अभी बहुत दूर है। आधी राह भी ख़त्म नहीं हुई, विश्राम कहाँ और कैसा। फिर त्रिलोचन भी याद आते हैं—

आज मैं अकेला हूँ

अकेले रहा नहीं जाता

~

सुख दुख एक भी

अकेले सहा नहीं जाता

पर यह चुनाव तो मेरा है। मैं ही हर बार अपने अकेलेपन से मुकर जाता हूँ।

जीवन में बहुत-बहुत प्रेम है। चारों ओर प्रेम है। प्रेम की अविरल धाराएँ प्रभावित हो रही हैं। सब कुछ सुंदर है। दरअस्ल यह पलायन नहीं अपनी सीमाओं में बंध कर रह जाना है।

मैं अक्सर उन जगहों पर नहीं पाया जाता, जहाँ मैं होता हूँ। जहाँ होता हूँ, वहाँ होकर भी नहीं होता। अश्लील है होना वहाँ, जहाँ नहीं होना चाहिए। जो अपनी जगह से अपदस्थ हैं, अश्लील हैं।

मुझे सबकुछ इकहरा लगने लगा है। समर्थन, विरोध, राजनीति, साहित्य और मैं भी। सनसनी चाहिए, मैं अपने मुँह में कालिख पोत घूम रहा हूँ विश्व रंगमंच पर। लोग मेरे चेहरे में सादगी देख रहे हैं।

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

12 जून 2025

‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही’

‘बॉर्डर 2’ का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वह बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था—‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही।’ इस वाक्य में सिर्फ़ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग क

29 जून 2025

‘बिंदुघाटी’ पढ़ते तो पूछते न फिरते : कौन, क्यों, कहाँ?

• उस लड़की की छवि हमेशा के लिए स्टीफ़न की आत्मा में बस गई, और फिर उस आनंद में डूबा हुआ पवित्र मौन किसी भी शब्द से नहीं टूटा... आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी आशिक़ की किसी माशूक़ के लिए मक़बूलियत की बा

14 जून 2025

बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल!

‘बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल’—यह नब्बे के दशक में किसी पल्प साहित्य के बेस्टसेलर का शीर्षक हो सकता था। रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल्स से लेकर ‘सरस सलिल’ के कॉलमों में इसकी धूम मची होती। इसका प्रीक्वल और सीक्वल

10 जून 2025

‘जब सोशल मीडिया नहीं था, हिंदी कविता अधिक ब्राह्मण थी’

वर्ष 2018 में ‘सदानीरा’ पर आपकी कविता-पंक्ति पढ़ी थी—‘यह कवियों के काम पर लौटने का समय है’। इस बीच आप फ़्रांस से लौटकर आ गए। इस लौटने में काम पर कितना लौटे आप? 2018 में जब यह कविता-पंक्ति संभव हुई

20 जून 2025

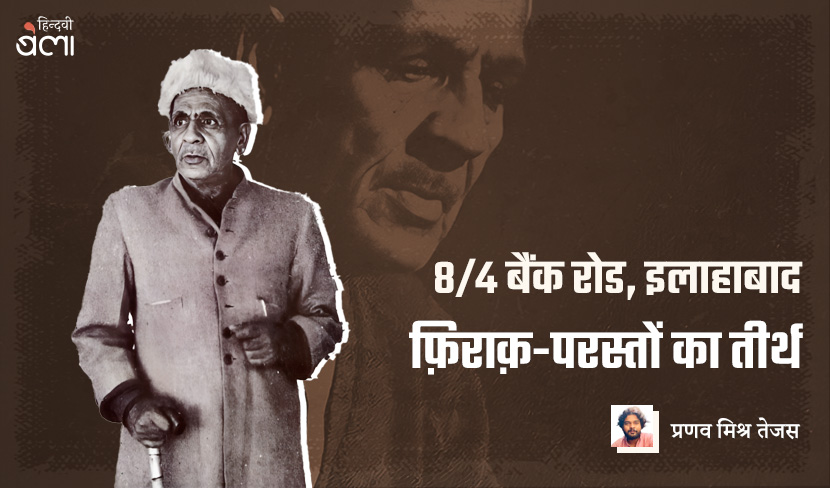

8/4 बैंक रोड, इलाहाबाद : फ़िराक़-परस्तों का तीर्थ

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम.ए. में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी मेरे मित्र बन गए। मैं उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन काव्य हमारे मध्य की सारी सीमाओं पर हावी था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम वीरेंद्र