जातिगत गर्व और समानता का संघर्ष

विभांशु कल्ला

26 दिसम्बर 2024

विभांशु कल्ला

26 दिसम्बर 2024

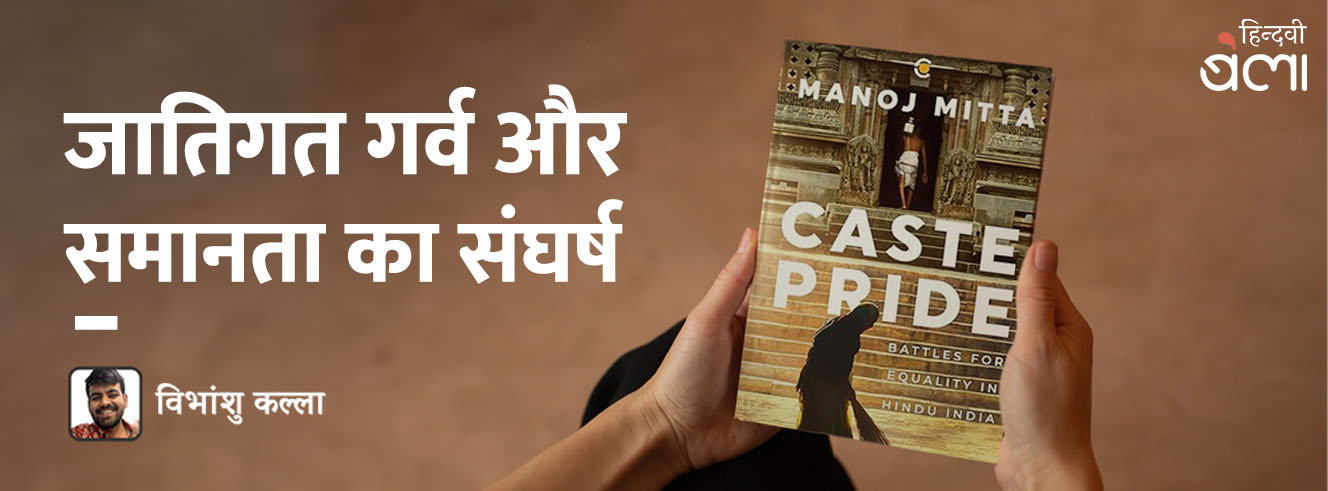

पत्रकार और अध्येता मनोज मिट्टा की तीसरी किताब ‘कास्ट प्राइड : बैटल फ़ॉर इक्वलिटी इन हिंदू इंडिया’ अप्रैल 2023 में प्रकाशित हुई है। इससे पहले उन्होंने 1984 के सिख विरोधी जनसंहार पर ‘When A Tree Shook Delhi: The 1984 Carnage And Its Aftermath’ और गुजरात के 2002 मुस्लिम विरोधी जनसंहार पर ‘Modi and Godhra: The Fiction of Fact Finding’ जैसी पुस्तकें लिखी हैं।

इस किताब की शुरुआती योजना भारत में दलितों पर किए गए जातिगत जनसंहारों के बारे में लिखना था, लेकिन अध्ययन करने के दौरान लेखक का सामना भारतीय न्याय-व्यवस्था में गहरे तक बैठे हुए संरचनात्मक जातिद्वेष और पूर्वाग्रहों से हुआ। वहीं से इस किताब के दायरे का विस्तार भारत में दो सदियों से अधिक समय तक फैले क़ानून और जाति के अंतर्सबंधों के जटिल इतिहास तक हो जाता है। इस अध्ययन की परास में भारतीय राज्य, क़ानून बनाने वाली संस्थाएँ, क़ानूनों के ब्योरे, समाज में उन क़ानूनों का असर-बेअसर और न्याय को सुनिश्चित करने वाली संस्थाएँ और इन सबके इर्द-गिर्द कुछ सुने और कुछ अनसुने नाम शामिल हैं। किताब में शामिल 18 अध्यायों को पाँच भागों में बाँटा गया है, प्रत्येक अध्याय हमारे सामने तथ्यपरक (एम्पिरिकल) ब्योरे रखता है।

इन तथ्यपरक ब्योरों के लिए किताब कई सारे प्राथमिक आर्काइवल स्रोतों को खँगालती है, जिनमें सरकारी रिपोर्ट, न्यायिक संस्थानों के रिकॉर्ड, और अख़बारों में की गई रिपोर्टिंग शामिल हैं। जाति संबंधित अध्ययन की सैद्धांतिकी में आर्काइव स्रोत की सीमाओं पर बात हुई है, जाति को लेकर आर्काइव में एक ख़ामोशी का भाव रहता है, इसलिए प्रायः अध्येता जाति संबंधित अध्ययन के लिए लोगों के अनुभवों को स्रोत बनाते रहे हैं; लेकिन इस किताब के संदर्भ में हमें आर्काइवल स्रोत केंद्रीय भूमिका में नज़र आते हैं, क्योंकि क़ानून बनाने की प्रक्रिया और न्यायपालिका का क्रियान्वयन वे क्षेत्र हैं जिन पर आर्काइव परदा नहीं डाल सका।

मिट्टा इस किताब में ब्रिटिश क़ानूनी ढाँचे और भारतीय जाति व्यवस्था के बीच में संबंधों की पहली निशानदेही अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग सज़ाओं के प्रावधानों में करते हैं। 1795 में कंपनी द्वारा बनारस के ब्राह्मणों को फाँसी की सज़ा से मुक्त रखा जाता है, वहीं साल 1816 में छोटे अपराधों के लिए दलित जाति के व्यक्तियों को तख़्त में पाँव बाँधने की सज़ा जबकि दूसरी सवर्ण जातियों को सामान्य क़ैद देने के प्रावधान तय किए जाते हैं।

ब्रिटिश क़ानूनी ढाँचे और भारतीय जाति के बीच के संबंध को दो तरीक़ों से समझा जाना चाहिए, वे अपना राज चलाने के लिए उच्च जातियों; विशेषकर ब्राह्मणों को अपना सहयोगी समझते थे। साथ ही 18वीं सदी में यूरोपियन लोग किसी भी समाज को वहाँ के धार्मिक ग्रंथों और लिखित दस्तावेज़ों से समझना चाहते थे और भारत में हिंदू धर्म के प्रचलित धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी जाति मान्य संस्था थी।

ब्रिटिश क़ानूनी ढाँचे के स्थापित होने के साथ ही हिंदू धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को भी चुनौती मिलती है। ब्रिटिश क़ानूनी ढाँचे के भीतर हिंदू धर्म के ग्रंथों पर बहस की जा सकने की संभावना पैदा होती है। उसी संभावना में कोर्ट के सामने कई सारे सवाल आने लगते हैं—क्या आज के राजपूत क्षत्रिय है? (क्योंकि ब्राह्मणों के अनुसार सारे क्षत्रियों को परशुराम ने ख़त्म कर दिया था।) क्या कायस्थों को क्षत्रिय समझा जा सकता है? वैश्य वर्ण विलुप्त हुआ है या नहीं?

19वीं सदी के अंत में भारत में सुधारवादी आंदोलन और पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी आकार लेने लगते हैं। ये आंदोलन भी अपने-अपने तरीक़ों से जाति संस्था की व्याख्या करते हैं और क़ानूनी ढाँचे में अलग-अलग मुद्दों पर दख़ल देने की माँग करते है। सत्यशोधक समाज बिना ब्राह्मण रीति के शादी करवाने को लेकर तो आर्य समाज अंतर्जातीय शादियों की वैधानिकता को लेकर मुखर होता है।

अस्पृश्यता को क़ानूनी तौर पर ख़ारिज करवाने के संघर्ष में हमें तीन नामों के बारे में जानकारी मिलती है—पहले 1916 में पहली बार इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अस्पृश्यता का मुद्दा उठाने वाले मानेकजी दादाभाई, दूसरे 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार अस्पृश्य समुदाय से आने वाले लेगिस्लेटर एम. सी. राजा और तीसरे 1926 में देश में अस्पृश्यता के ख़िलाफ़ पहला क़ानून बनवाने वाले आर. वीरियन। बीसवीं सदी के पहले पच्चास सालों में जाति को लेकर तीन बड़े सवाल—अस्पृश्यता का निवारण, अंतर्जातीय विवाहों को क़ानूनी मान्यता और मंदिर सहित दूसरी सार्वजनिक जगहों पर दलित समुदायों का प्रवेश सामने आते हैं, और तीनों मोर्चों पर आंशिक सफलताएँ प्राप्त होती हैं।

इस किताब में हम पूरे क़ानूनी ढाँचे को लगातार विकसित होते हुए देख पाते हैं, इस पूरे समय में भारतीय राज्य का चरित्र बदलता है; पहले कंपनी राज, फिर ब्रिटिश क्राउन का सीधा हस्तक्षेप, सीमित स्तर पर राजनीतिक भागीदारी और उसके बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य। इस दौरान राजनीतिक आंदोलनों और न्यायपालिका में भी सकारात्मक परिपक्वता आते हुए दिखती है।

आज हम जाति के संदर्भ में जितने भी क़ानून देख पाते हैं, उन सबके पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है जिसे ये किताब हमारे सामने उल्लिखित करती है। इसके साथ ही यह किताब इन क़ानूनों का विरोध करने वालों की राजनीति और लोगों को भी हमारे सामने पारदर्शी तरीक़े से दिखती है। जाति के संदर्भ में आज हम जिन क़ानूनों को जानते हैं—अस्पृश्यता निवारण क़ानून, अंतर्जातीय विवाह को क़ानूनी मान्यता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) क़ानून और यहाँ तक कि दलित-आदिवासियों के लिए न्यायपालिका में पैरवी को भी सुलभ बनाने की प्रक्रिया, बहस और विरोध—ये सब संघर्ष से होकर गुजरे हैं। लेकिन इन तमाम क़ानूनों के बाद भी जाति के संदर्भ में राज्य न्याय को स्थापित करने में मोटे तौर पर असफल रहा है।

किताब का आख़िरी अध्याय एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है : मद्रास राज्य के किल्वेंमनी में 1968 में भारत का पहला दलित विरोधी जनसंहार दर्ज किया जाता है, जिसमें 42 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 1977 में बेलछी का दलित विरोधी जनसंहार, साल 1991 का आंध्र प्रेदश में जनसंहार, रणवीर सेना द्वारा बथानी टोला, लक्ष्मणपुर बाथे और शंकर बिगहा का जनसंहार, 1997 में मुंबई पुलिस द्वारा अंबेडकर की मूर्ति के लिए आंदोलनरत दस दलितों की हत्या, महाराष्ट्र के खैरलांजी में भीड़ द्वारा दलित परिवार के चार सदस्यों की हत्या। इन सभी मुक़दमों में भारत की न्यायपालिकाएँ न्याय पीड़ितों के साथ न्याय करने में असफल रहीं। अधिकतर मुक़दमों में आरोपियों को दोषमुक्त पाया गया, और कुछ में सजा हुई तो न्यायपालिका ने जाति को जुर्म का कारण मानने से इनकार कर दिया। जाति विरोधी क़ानूनों के लिए पहले वैधानिक संस्थाओं की भीतर संघर्ष और उन संघर्षों से प्राप्त क़ानूनों के ज़रिए न्यायपालिकाओं की न्याय सुनिश्चित करवाने में असमर्थता, यहीं से किताब का शीर्षक ‘कास्ट प्राइड' उचित जान पड़ता है।

किताब की भाषा इसे आम पाठकों के लिए सुलभ बनाती है, क़ानून और जाति के अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं के लिए तो यह किताब ज़रूरी है ही, उसके साथ मुक्तिकामी-जाति विरोधी संघर्षों में शामिल लोगों को भी यह किताब बारीक समझ देने में सक्षम साबित होगी।

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

26 मई 2025

प्रेम जब अपराध नहीं, सौंदर्य की तरह देखा जाएगा

पिछले बरस एक ख़बर पढ़ी थी। मुंगेर के टेटिया बंबर में, ऊँचेश्वर नाथ महादेव की पूजा करने पहुँचे प्रेमी युगल को गाँव वालों ने पकड़कर मंदिर में ही शादी करा दी। ख़बर सार्वजनिक होते ही स्क्रीनशॉट, कलात्मक-कैप

31 मई 2025

बीएड वाली लड़कियाँ

ट्रेन की खिड़कियों से आ रही चीनी मिल की बदबू हमें रोमांचित कर रही थी। आधुनिक दुनिया की आधुनिक वनस्पतियों की कृत्रिम सुगंध से हम ऊब चुके थे। हमारी प्रतिभा स्पष्ट नहीं थी—ग़लतफ़हमियों और कामचलाऊ समझदारियो

30 मई 2025

मास्टर की अरथी नहीं थी, आशिक़ का जनाज़ा था

जीवन मुश्किल चीज़ है—तिस पर हिंदी-लेखक की ज़िंदगी—जिसके माथे पर रचना की राह चलकर शहीद हुए पुरखे लेखक की चिता की राख लगी हुई है। यों, आने वाले लेखक का मस्तक राख से साँवला है। पानी, पसीने या ख़ून से धुलकर

30 मई 2025

एक कमरे का सपना

एक कमरे का सपना देखते हुए हमें कितना कुछ छोड़ना पड़ता है! मेरी दादी अक्सर उदास मन से ये बातें कहा करती थीं। मैं तब छोटी थी। बच्चों के मन में कमरे की अवधारणा इतनी स्पष्ट नहीं होती। लेकिन फिर भी हर

28 मई 2025

विनोद कुमार शुक्ल का आश्चर्यलोक

बहुत पहले जब विनोद कुमार शुक्ल (विकुशु) नाम के एक कवि-लेखक का नाम सुना, और पहले-पहल उनकी ‘प्रतिनिधि कविताएँ’ हाथ लगी, तो उसकी भूमिका का शीर्षक था—विनोद कुमार शुक्ल का आश्चर्यलोक। आश्चर्यलोक—विकुशु के