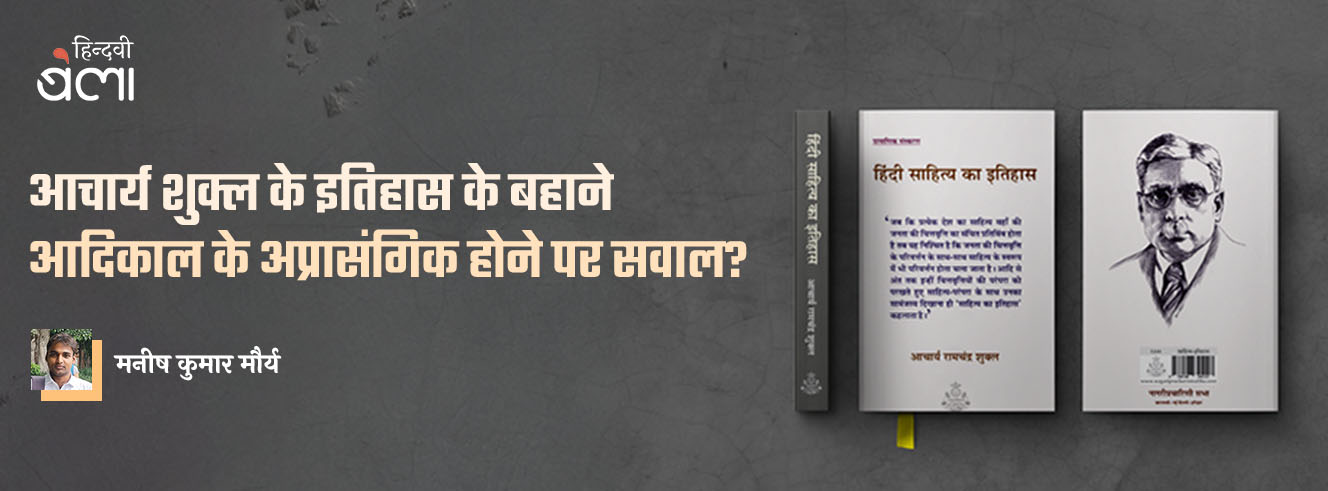

आचार्य शुक्ल के इतिहास के बहाने : आदिकाल के अप्रासंगिक होने पर सवाल?

मनीष कुमार मौर्य

27 जून 2025

मनीष कुमार मौर्य

27 जून 2025

सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ।

—३६, अरण्यकाण्ड, श्रीरामचरितमानस

तुलसी की इस पंक्ति का शीर्षक रूप में प्रयोग करते हुए ‘नागरीप्रचारिणी सभा’ द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुनर्संस्कारित इतिहास पर साहित्य अकादेमी में एक गोष्ठी आयोजित की गई। इस समय के कुछ बड़े विद्वान् वक्ता रूप में शामिल हुए। इधर कुछ सालों में यह आचार्य शुक्ल पर दिल्ली में आयोजित एक बड़ा कार्यक्रम था। आचार्य शुक्ल के इतिहास पर बात करते हुए, बैठने की अव्यवस्था के बोझ तले दबा यह कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। जब इस कार्यक्रम की ख़बर मुझे एक पोस्टर के माध्यम से हुई व उस पर अंकित सभा का लोगो देखा तो मैं अचरज में पड़ गया। इस सभा की वे सारी पुरानी बहसें याद आने लगीं, विशेषकर आदिकाल से संबंधित। इस सभा के द्वारा लिखित इतिहास अपने आपमें साहित्य जगत में अद्वितीय है, लेकिन क्या अब साहित्य का इतिहास लिखा जा चुका है? मैं यह सब एक ऐसे समय में बैठकर सोच रहा हूँ, जब सोचने पर पाबंदी लगाई जा रही है। फिर ‘सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ’ पंक्ति के ध्यान आते ही, मन इतिहास की पुनर्व्याख्याओं, आदिकाल की ठंडी पड़ी बहसों, इधर आई कुछ नई खोजों की ओर चला गया। नई खोजों, विशेषकर आदिकाल के संबंध में, साहित्य जगत एक अरुचि के भाव से गुज़र रहा है।

मैं अपनी बात एक वाक़या से शुरू करता हूँ। पिछले दिनों अपनी परास्नातक की कक्षाओं के दौरान इतिहास प्रश्न-पत्र के अंतर्गत आदिकाल की पहली कक्षा में काफ़ी उत्सुकता से पहुँचा। इस प्रसंग में आपको यह बतलाता चलूँ कि कई विश्वविद्यालयों में अब आदिकाल पाठ्यक्रम के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। कुछ जो सामान्य से तर्क से दिए जाते हैं, उनमें से यह कि, ‘अब इसको कौन पढ़ेगा?’, ‘अरे इसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा?’, ‘इसकी भाषा को अब कौन समझेगा?’, ‘हमारे पास इसे पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं’। सबसे अंतिम बात ज़्यादा ठीक है, इसे पढ़ाने हेतु अब अध्यापक नहीं हैं। लेकिन इसका दोषी कौन है? साहित्य-जगत? पिछले चार-पाँच दशक से आलोचना/बहसें लगभग पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के अध्यापकों के हाथ में आ गई है। फिर इस तरफ़ उनका ध्यान न जाना, आश्चर्यचकित करने वाला है। ख़ैर, प्रो. मैडम ने लेट आते ही खेद प्रकट किया कि उनकी कक्षा आदिकाल पर लगा दी गई है। फिर उन्होंने कहा, “आदिकाल पर आपको क्या पढ़ाऊँ!?” उन्होंने शुक्ल जी द्वारा उद्धृत 12 पुस्तकों के सहारे आदिकाल को व्याख्यायित किया। सौभाग्य से वह आदिकाल पर अंतिम कक्षा थी।

शायद यह पहली बार था, जब लगा कि कम से कम आदिकाल के विषय में तो साहित्य जगत को घोषित रूप से आचार्य शुक्ल से आगे बढ़ जाना चाहिए। हिंदी जगत के बहुत कम पाठक हैं जो आचार्य शुक्ल से आगे बढ़कर आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी तक अपनी पहुँच बना पाए, और विरले ही हैं जो द्विवेदी जी से आगे बढ़ कुछ नई व्याख्या की खोज में निकले हों।

मेरे ज़ेहन में एक वटवृक्ष का स्वरूप आता है, जिसे मैं साहित्यिक वृक्ष की संज्ञा देता हूँ। इस वृक्ष की जड़ों को आदिकाल, मध्य भाग भक्तिकाल, शाखाओं के प्रस्फुटित होने के पहले का भाग रीतिकाल व अन्यान्य शाखाएँ, पत्तियाँ इत्यादि को आधुनिक काल समझिए। अब पिछले दो से तीन दशक के साहित्यिक पाठक को लीजिए, वह पत्तियों और फूलों की मदांधता में खो चुका है। हालाँकि, लगभग 21वीं सदी की शुरुआत में कबीर पर बहस छिड़ी, कुछ अच्छी पुस्तकें सामने आईं। जो बहस आचार्य द्विवेदी की पुस्तक ‘कबीर’ के बाद लगभग समाप्त की अवस्था में थी; वह एक नए रूप में आई, लेकिन क्या अब कबीर पर बहस समाप्त हो चुकी है?

आचार्य द्विवेदी आदिकाल पर लिखने वाले सबसे सजग लेखक हैं, किंतु उनके लेखन में—विशेषकर आदिकाल के संदर्भ में—वह जगह ढूँढ़ना मुश्किल है, जहाँ वह किसी बहस के तथ्यों के साथ समाप्त होने की बात करते हों। तो फिर, साहित्य जगत में आदिकाल पर बहस समाप्त हुई-सी क्यों नज़र आती है? आचार्य द्विवेदी ‘बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्’ में दिए गए द्वितीय व्याख्यान में एक जगह कहते हैं, “जब तक प्रत्येक प्रदेश से प्राप्त सामग्री का व्यापक अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक सभी प्रांतीय भाषाओं के साहित्यिक रूप अस्पष्ट ही बने रहेंगे। इसीलिए इस काल के साहित्य-रूप के अध्ययन के लिए प्रत्येक श्रेणी की पुस्तक का कुछ-न-कुछ उपयोग है। पुस्तक चाहे धर्मोपदेश की हो, वैद्यक की हो, माहात्म्य की हो वह कुछ-न-कुछ साहित्य-रूप को स्पष्ट करने में अवश्य सहायता पहुँचाएगी। इस काल में साहित्यिक क्षेत्र को यथासंभव व्यापक बना कर देखना चाहिए। यहाँ तक कि इस काल में उत्पन्न महात्माओं और कवियों के नाम पर चलनेवाली और परवर्ती काल में निरंतर प्रक्षेप से स्फीत होती रहने वाली पुस्तकों का भी यदि धैर्यपूर्वक परीक्षण किया जाए तो कुछ-न-कुछ उपयोगी बात अवश्य हाथ लगेगी।”

मुझे ध्यान है कि आचार्य द्विवेदी के लेखन के बाद कई रिसर्च-पेपर व कई व्याख्याएँ निकल चुकी हैं, किंतु आदिकाल के मसले पर उनका समग्र विवेचन कहाँ है? पुनर्मूल्यांकन का सवाल तो बाद की बात है। प्राप्य सभी सामग्रियों को अच्छे से देखने की आवश्यकता है। कईयों की व्याख्या तो कईयों की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता है। इधर बीच साहित्य के इतिहास के अध्येताओं के बीच भ्रम की स्थिति आ चुकी है। उनमें हिंदी साहित्य, उसमें भी शुद्ध साहित्य ढूँढ़ने की होड़ मची दिख रही है। पिछले दो दशक से तो पालि, प्राकृत, संस्कृत इत्यादि के साहित्य को देखने की अब हिंदी जगत की रुचि ही नहीं है। पिछले चार दशक में पालि व प्राकृत में कई खोजे हुईं। कई आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए और उनकी रिपोर्टें आईं। क्या साहित्य जगत ने इन रिपोर्टों का लाभ उठाया?

यदि कोई विद्वान सीमांकन के आधार पर आदिकाल के एक बड़े हिस्से को छोड़ने की बात कहे तो मेरा ज़ोर सातवीं से चौदहवीं शती तक के सीमांकन पर होगा। मुझे अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बक़ौल आचार्य द्विवेदी, “सातवीं-आठवीं शताब्दी के बाद से लेकर तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी का लोकभाषा का जो साहित्य बनता रहा, वह अधिकांश उपेक्षित है। बहुत काल तक लोगों का ध्यान इधर गया ही नहीं था। केवल लोक-साहित्य ही क्यों, वह विशाल शास्त्रीय साहित्य भी उपेक्षित ही रहा है, जो उस युग की समस्त साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का उत्स था। काश्मीर के शैव साहित्य, वैष्णव संहिताओं का विपुल साहित्य, पाशुपत शैवों का इतस्ततो विक्षिप्त साहित्य, तंत्रग्रंथ, जैन और अपभ्रंश ग्रंथ अभी केवल शुरू किए गए हैं। श्रेडर ने जमकर परिश्रम न किया होता तो संहिताओं का यह विपुल साहित्य विद्वन्मंडली के सामने उपस्थित ही न होता, जिसने बाद में सारे भारतवर्ष के साहित्य को प्रभावित किया है। मेरा अनुमान है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के पहले निम्नलिखित संहिताओं की जाँच कर लेना बड़ा उपयोगी होगा, जिनकी अच्छी जानकारी के बिना हम न तो भक्तिकाल के साहित्य को समझ सकेंगे और न वीरगाथा या रीतिकाल को :

1. जैन और बौद्ध अपभ्रंश का साहित्य।

2. काश्मीर के शैवों और दक्षिण तथा पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य।

3. उत्तर और उत्तर-पश्चिम के नाथों का साहित्य।

4. वैष्णव आगम।

5. पुराण।

6. निबंधग्रंथ।

7. पूर्व के प्रच्छन्न बौद्ध-वैष्णवों का साहित्य।

8. विविध लौकिक कथाओं का साहित्य।” (हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री : अशोक के फूल)

‘नागरीप्रचारिणी सभा’ का नए रूप में आना ख़ुशी की बात है। जो बहसें इस सभा के रहते जीवंत हुआ करती थीं, इसके निर्जीव हो जाने के बाद लगभग समाप्तप्राय-सी दिखने लगीं थीं। यदि यह सभा अपने उसी पुराने में रूप में बहसों, व्याख्याओं, पुनर्व्याख्याओं को पुनः जीवित करने में सक्षम हुई तो ख़ुशी होगी। यदि यह भी अन्य संस्थाओं की तरह सक्रिय दिखने का बेड़ा उठाएगी तो दुःख तो नहीं होगा, क्योंकि यह अब आम बात है। ख़ैर, इसके इस नए रूप पर साहित्य जगत अपनी आशाओं का ग़ुबार ठेल रहा है, लेकिन साहित्य जगत ने क्या किया? आदिकाल को तो अप्रासंगिक बना दिया है। क्या सचमुच साहित्य का आदिकाल अब अप्रासंगिक हो गया है!

संबंधित विषय

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

25 अक्तूबर 2025

लोलिता के लेखक नाबोकोव साहित्य-शिक्षक के रूप में

हमारे यहाँ अनेक लेखक हैं, जो अध्यापन करते हैं। अनेक ऐसे छात्र होंगे, जिन्होंने क्लास में बैठकर उनके लेक्चरों के नोट्स लिए होंगे। परीक्षोपयोगी महत्त्व तो उनका अवश्य होगा—किंतु वह तो उन शिक्षकों का भी

06 अक्तूबर 2025

अगम बहै दरियाव, पाँड़े! सुगम अहै मरि जाव

एक पहलवान कुछ न समझते हुए भी पाँड़े बाबा का मुँह ताकने लगे तो उन्होंने समझाया : अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार मरने के तेरह दिन बाद तक, जब तक तेरही नहीं हो जाती, जीव मुक्त रहता है। फिर कहीं न

27 अक्तूबर 2025

विनोद कुमार शुक्ल से दूसरी बार मिलना

दादा (विनोद कुमार शुक्ल) से दुबारा मिलना ऐसा है, जैसे किसी राह भूले पंछी का उस विशाल बरगद के पेड़ पर वापस लौट आना—जिसकी डालियों पर फुदक-फुदक कर उसने उड़ना सीखा था। विकुशु को अपने सामने देखना जादू है।

31 अक्तूबर 2025

सिट्रीज़ीन : ज़िक्र उस परी-वश का और फिर बयाँ अपना

सिट्रीज़ीन—वह ज्ञान के युग में विचारों की तरह अराजक नहीं है, बल्कि वह विचारों को क्षीण करती है। वह उदास और अनमना कर राह भुला देती है। उसकी अंतर्वस्तु में आदमी को सुस्त और खिन्न करने तत्त्व हैं। उसके स

18 अक्तूबर 2025

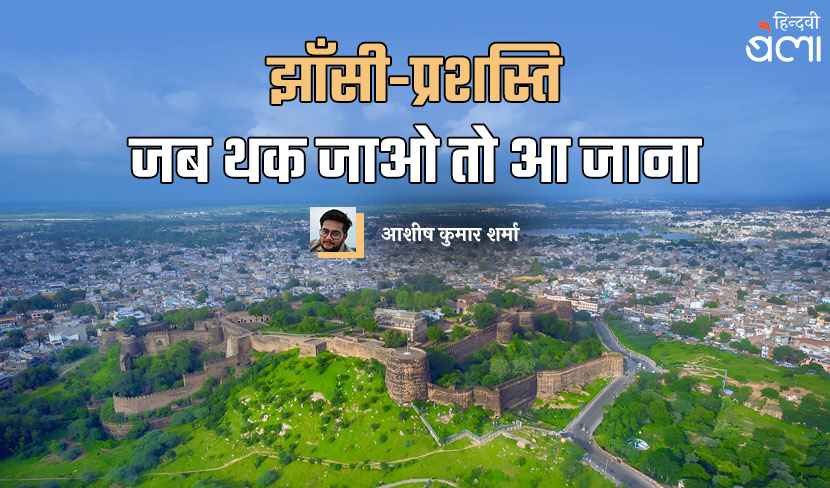

झाँसी-प्रशस्ति : जब थक जाओ तो आ जाना

मेरा जन्म झाँसी में हुआ। लोग जन्मभूमि को बहुत मानते हैं। संस्कृति हमें यही सिखाती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इस बात को बचपन से ही रटाया जाता है। पर क्या जन्म होने मात्र से कोई शहर अपना ह