सिंधियों की पीड़ा का बयान

सुशीलनाथ कुमार

06 जनवरी 2025

सुशीलनाथ कुमार

06 जनवरी 2025

चलना जीवन है और चलते जाना इंसान होने की नियति है। समाजशास्त्र की मूल स्थापना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ‘सिमसिम’ के मुख्य पात्र के जीवन की कोख कहानी और उससे निर्मित स्वचेतना से लेखक पाता है कि जीवन का चलना और लेखन, दोनों समानांतर चलने वाली सड़कें हैं जो साथ चलते हुए कहीं आकर नहीं मिलती हैं; क्योंकि मिल जाना कहानी का अंत हो जाएगा।

भारत के विभाजन पर केंद्रित गल्प साहित्य का अधिकांश हिस्सा या तो पंजाब की व्यथा का चित्रण करता है, या बंगाल का; लेकिन कम किताबें हैं, जो सिंधियों की पीड़ा की बात करती हैं। गीत चतुर्वेदी का उपन्यास ‘सिमसिम’ इस पीड़ा को विभाजन के पीड़ित एक सिंधी बसरमल जेठाराम पुरस्वाणी की संवेदनशील निगाहों से देखता है।

सिमसिम की कथा एक साथ समय के दो धरातलों पर चलती है—एक 1947-48 का समय, दूसरा 2007 का। विभाजन के समय अठारह साल का नौजवान बसरमल जेठाराम सिंध के क़स्बे लड़काना में रहता था। जब विभाजन के दंगे भड़के, तब उसका परिवार अपना सामान बाँधकर भारत के लिए रवाना हो जाता है और कराची शरणार्थी शिविर पहुँचता है। लेकिन बसरमल जेठाराम वहाँ से बिना किसी को बताए, चोरी-छिपे, लड़काना लौट आता है, ताकि वह अपनी प्रेमिका को अपने साथ भारत ले जा सके। लेकिन उसके घर पहुँचकर वह देखता है कि दंगाइयों ने घर को तहस-नहस कर दिया है।

उसकी प्रेमिका का कोई पता नहीं चलता। उसे खोजने की कोशिश में वह कई तरह के नाटकीय जोखिम उठाता है। सियासत, सांप्रदायिकता, लालच और हिंसा के कई अनजाने पहलुओं से परिचित होकर अंततः नाकाम हो जाता है।

अपनी जान बचाते हुए वह किसी तरह तत्कालीन बंबई पहुँचता है। इस समय तक वह अपना सब कुछ खो चुका होता है। बंबई में एक दरवेश उसे बताता है कि तुमने जो कुछ खोया है, वह तुम्हें किताबों में मिलेगा। बसरमल जेठाराम एक लाइब्रेरी खोलता है—सिंधु लाइब्रेरी, जहाँ किताबों के माध्यम से वह सिंध की संस्कृति, भाषा और स्मृति को जीवित रखने का प्रयास करता है।

वर्ष 2007 में घर की बंदिशों से परेशान एक बेरोज़गार युवक सड़क किनारे के एक मकान की खिड़की पर खड़ी एक लड़की के प्रेम में पड़ जाता है। उस खिड़की के ठीक सामने सिंधु लाइब्रेरी है। नौजवान सिंधु लाइब्रेरी में घुसकर बूढ़े बसरमल जेठाराम से दोस्ती कर लेता है और वहाँ से खिड़की वाली लड़की तक पहुँचने का रास्ता तलाशने लगता है। अपने पिता के साथ उस नौजवान का रिश्ता द्वंद्वों से भरा हुआ है। पुराने विचारों वाले पिता चाहते हैं कि उसे जो भी नौकरी मिले, वह कर ले, लेकिन नौजवान कहता है, मैंने बड़ी डिग्री हासिल की है, कोई बडी नौकरी ही करूँगा। दोनों की इस तनातनी से उनके घर का माहौल ख़राब है, जिससे बचने के लिए नौजवान अपना ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में गुज़ारता है।

लाइब्रेरी की विशाल ज़मीन पर मुंबई के लैंड माफ़िया की काली निगाह है। बसरमल जेठाराम को बार-बार मौत की धमकी मिलती है। इन धमकियों से परेशान बसरमल यह निष्कर्ष निकालता है कि दूसरे देशों पर हमला करने वाले इतिहास के तमाम राजा-महाराजा दरअस्ल राजा नहीं, लैंड माफ़िया थे, जिनका एकमात्र लक्ष्य दूसरों की ज़मीन हड़पना था। अपनी धुन का पक्का बसरमल जेठाराम हार नहीं मानता और अपनी ज़मीन माफ़िया को देने से इनकार कर देता है।

‘सिमसिम’ के बुज़ुर्ग नायक बसरमल जेठाराम पुरस्वाणी की कई पीड़ाओं में से एक यह भी है कि उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान में शरणार्थी के रूप में गुज़रा। दरअस्ल, पंजाब या बंगाल की तरह सिंध का कभी विभाजन ही नहीं हुआ, वह समूचा हिस्सा पाकिस्तान में ही रह गया, लेकिन अधिकांश हिंदुओं और सिखों की तरह सिंधी भारत चले आए।

बसरमल जेठाराम का जीवन कई कहानियों की लड़ी से बुना है। चूँकि जीवन चलता रहता है और साथ में कोई एक कहानी ही नहीं चलती, बल्कि वह अपने आस-पास एक साथ कई कहानियों का सहभागी, हमराह और दृष्टा बना रहता है। किसी भी बूढ़े इंसान के जीवन में बचपन, जवानी और बुढ़ापे के रूप में तीन अवस्थाएँ आती हैं। जीवन का यह अवस्थागत श्रेणीकरण बहुत ठोस नहीं है। बस जीवन में होने वाले बदलावों को एक निर्धारित प्रारूप में समझने के लिए यह वर्गीकरण कर दिया गया है। व्यवहार में एक व्यक्ति हर दिन एक नई अवस्था को जीता है।

हेरकलिट्स की प्रसिद्ध पंक्ति है कि “व्यक्ति एक नदी में एक ही बार उतर सकता है”। अब इसका आशय यह नहीं है कि नदी रूपी जिस जल धारा को उसने एक बार उतरकर पार किया, उसमें वह दुबारा नहीं उतर सकता। यहाँ बात हो रही है, जलधारा के जल के उस हिस्से की जिसके साथ पार करने वाले का प्रथम स्पर्श हुआ और उसके बाद वह दूसरी पार चला गया और जिस जल अंश के साथ उसका स्पर्श हुआ था, वह बहकर चला गया और आगे की जलराशि में मिल गया। कहने का आशय है, परिवर्तन निरंतरता का अवश्यम्भावी पहलू है। और परिवर्तन ही वह मूल कारण है जिसके चलते जीवन की कोई अवस्था शाश्वत नहीं रहती।

सिमसिम में ‘बूढ़े की कहानी’ शीर्षक में यही सार है कि व्यक्ति जीवन के हर क्षण में सहभागी, हमराह, दृष्टा और स्रोता बनकर कई कहानियों का हिस्सा रहता है। साथ में नई कहानियाँ जुड़ती चली जाती हैं। इस तरह एक व्यक्ति के जीवन में अनगिनत कहानियों की उपस्थिति रहती है, जो अधूरी ही रहती हैं। हम जीवन में किसी कहानी का एक हिस्सा होते हैं। इसी तरह हमारी कितनी ही कहानियों में दूसरों की उपस्थिति एक कड़ी मात्र की होती है। इस तरह देखा जाए तो हर व्यक्ति कई कहानियों की अनंत यात्रा की कड़ी होता है। और हर कहानी में नए व्यक्ति के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। इस तरह कोई भी कहानी कभी मुकम्मल भी नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि संसार की अनंत कहानियाँ एक जूड़े की असंख्य लटों की तरह हैं।

‘सिमसिम’ के चरित्र हमारे आस-पास के साधारण लोग हैं, लेकिन वे अपनी उपस्थिति में यादगार और असर में मार्मिक हैं। अपने समूचे प्रभाव में ‘सिमसिम’ कई किरदारों द्वारा बजाई गई सिम्फ़नी है, स्मृति की रेत पर गद्य की टहनी से उकेरी गई कविता है।

उपन्यास के शिल्प में गीत चतुर्वेदी विरोधाभासों के सामंजस्य को साधते हैं। मुख्य पात्र के जीवन से जुड़ी कहानियों में सुखद और मीठी स्मृति के साथ बिछोह की गहरी वेदना भी है। वेदना के गहरेपन के पीछे एक बड़ी वजह नायक का प्रेमिका से बिछड़ने के बाद उसकी आगे की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता न होना है। इसका कारण है—भारत का विभाजन।

गीत भाषा के साथ अपने रचनात्मक प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ‘सिमसिम’ का मूल स्वर हानि-बोध, अवसाद और करुणा का स्वर है। यही उनकी भाषा को सांगीतिक बनाता है। विध्वंस और हिंसा की आंधी में ‘सिमसिम’ प्रेम की मद्धम लौ को संजोने का आख्यान है। किताब में एक जगह गीत कहते हैं, ‘इस दुनिया को प्रेम बचाता है। इस दुनिया को प्रेम की स्मृति भी बचाती है।’

परिवेश का दृश्य निरूपण गीत की विशेषता है। ‘सिमसिम’ की कहानी के दो नायक हैं। एक युवा और दूसरा बुज़ुर्ग बसरमल जेठाराम पुरस्वाणी। दोनों नायकों की कहानी में जब परिवेश का बारीकी विस्तार मिलता है, तो एक-दो अध्याय के बाद पाठक को लगता है कि वह उन जगहों को बहुत क़रीब से जानता है। उदाहरण के लिए, ‘‘उसने दराज़ से कपड़ा निकाला और बग़ल से फूल झाड़ू उठा लिया। रैक के पीछे जाकर उसने कपड़ा चलाना शुरू किया। आहिस्ता-आहिस्ता। फिर झाड़ू से किताबों को ठोंकने लगा। फफूँद की सीली गंध आस-पास फैल गई। उसने हथेली के उल्टे हिस्से से अपनी नाक पोंछी।’’

भाषा और शिल्प की दृष्टि से गीत अपने इस उपन्यास में दोनों परिपाटियों को तोड़ते हैं। यह बात सत्य है कि हर समयकाल में कहानी कहने का ढंग अलग होता है। संभव है कि कहानी के मूल भाव वही रहें, लेकिन कहने का तरीक़ा अलग होना, रचना और रचनाकार को प्रासंगिक बनाते हैं। वैश्वीकरण के आवागमन, नई तकनीकों के आविर्भाव ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है और सीखने की प्रक्रिया को त्वरित और जटिल बना दिया है। इसलिए वर्तमान में भाषा और शिल्प में भी नवीनता अपेक्षित हो जाती है। भाषा की दृष्टि से ‘सिमसिम’ में कविता का अमूर्तन प्रायः उभरकर आता है। हालाँकि लेखक ने भूमिका में इस बात को कह दिया है कि ‘बहुत पहले लिखी हुई उनकी एक लंबी कविता ही गद्य रूप में पहले कहानी और बाद में उपन्यास की शक्ल अख़्तियार करती है।’

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

25 अक्तूबर 2025

लोलिता के लेखक नाबोकोव साहित्य-शिक्षक के रूप में

हमारे यहाँ अनेक लेखक हैं, जो अध्यापन करते हैं। अनेक ऐसे छात्र होंगे, जिन्होंने क्लास में बैठकर उनके लेक्चरों के नोट्स लिए होंगे। परीक्षोपयोगी महत्त्व तो उनका अवश्य होगा—किंतु वह तो उन शिक्षकों का भी

06 अक्तूबर 2025

अगम बहै दरियाव, पाँड़े! सुगम अहै मरि जाव

एक पहलवान कुछ न समझते हुए भी पाँड़े बाबा का मुँह ताकने लगे तो उन्होंने समझाया : अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार मरने के तेरह दिन बाद तक, जब तक तेरही नहीं हो जाती, जीव मुक्त रहता है। फिर कहीं न

27 अक्तूबर 2025

विनोद कुमार शुक्ल से दूसरी बार मिलना

दादा (विनोद कुमार शुक्ल) से दुबारा मिलना ऐसा है, जैसे किसी राह भूले पंछी का उस विशाल बरगद के पेड़ पर वापस लौट आना—जिसकी डालियों पर फुदक-फुदक कर उसने उड़ना सीखा था। विकुशु को अपने सामने देखना जादू है।

31 अक्तूबर 2025

सिट्रीज़ीन : ज़िक्र उस परी-वश का और फिर बयाँ अपना

सिट्रीज़ीन—वह ज्ञान के युग में विचारों की तरह अराजक नहीं है, बल्कि वह विचारों को क्षीण करती है। वह उदास और अनमना कर राह भुला देती है। उसकी अंतर्वस्तु में आदमी को सुस्त और खिन्न करने तत्त्व हैं। उसके स

18 अक्तूबर 2025

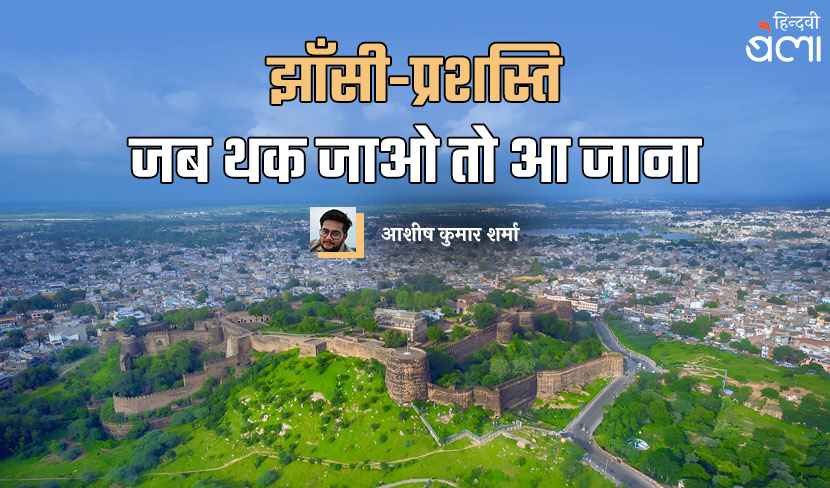

झाँसी-प्रशस्ति : जब थक जाओ तो आ जाना

मेरा जन्म झाँसी में हुआ। लोग जन्मभूमि को बहुत मानते हैं। संस्कृति हमें यही सिखाती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इस बात को बचपन से ही रटाया जाता है। पर क्या जन्म होने मात्र से कोई शहर अपना ह