‘अभिमान’ और रोमांटिसाइजेशन की दिक़्क़त

आशीष कुमार शर्मा

27 दिसम्बर 2024

आशीष कुमार शर्मा

27 दिसम्बर 2024

कुछ दिन पहले ‘अभिमान’ (1973) देखी। गाने अच्छे हैं। कहानी इस प्रकार है :

एक बड़ा गायक है। अपने व्यावसायिक शिखर के समय में। जीवन में एक संगिनी की तलाश है। सुंदरियों से घिरा है। पर कोई उसे भाता नहीं है। एक कार्यक्रम के सिलसिले में उसे कहीं जाना है, जहाँ पास के गाँव में उसकी अभिभाविका रहती है। उस गाँव में जाता है तो शिव मंदिर से मधुर स्वर सुनकर रुक जाता है। मालूम चलता है कि शास्त्रीय संगीत के जानकार पंडित जी सेवानिवृत्त होकर अपनी पुत्री के साथ उस गाँव में आकर बस गए हैं। ये स्वर उसी का था। आगे वही सब होता है। आदर्श भारतीय नारी की तलाश वाले गायक साहब उस कन्या से विवाह रचाकर वापस बंबई आ जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नायक के कहने पर कि वह भी फ़िल्मों में गाए, नायिका का अपना व्यावसायिक जीवन-वृत्त शुरू होता है। नायिका नायक से अधिक गुणवती है। उसकी प्रसिद्धि के समक्ष नायक की छवि धूमिल हो जाती है। इसके फलस्वरूप नायक अहंकार और ईर्ष्या के बोझ में दब जाता है। उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। नायिका सब छोड़कर अपने पिता के पास चली जाती है। जहाँ उसका बच्चा भी गिर जाता है। भयानक अवसाद में डूबी नायिका गाना तो दूर बोलना तक भूल जाती है। कई बार पत्र लिखने पर भी नायक कोई जवाब नहीं देता। आख़िर उसकी अभिभाविका उसके पास आकर जब संबंध तोड़ने की धमकी देकर जाती है, तब अंततोगत्वा नायक जाकर नायिका को लेकर आता है। लेकिन नायिका की स्थिति में सुधार नहीं होता। दुख में नायक स्वयं गाना छोड़ देता है। फ़िल्म के आख़िर में नायक वही गीत गाता है जो वे दोनों अपने सुखी भविष्य की कल्पना में गाते थे। नायिका भी बड़े अनुरोध के पश्चात नायक का साथ देती है और गाते हुए ही रो देती है। फ़िल्म सुखद भविष्य की कल्पना के साथ समापन को पाती है।

यह कहानी तो अच्छी है। लेकिन मुझे कहानी परिचित-सी प्रतीत हुई। ‘आशिक़ी-2’ की कहानी याद हो आई। जब इंटरनेट पर हाथ मारा तो मेरा अनुमान सही था। ये कहानी अमेरिकी फ़िल्म ‘अ स्टार इज बॉर्न’ (1937) से प्रेरित थी। 1937 से लेकर 2018 तक कई बार बनी यह फ़िल्म बड़ी लोकप्रिय फ़िल्म है। कई और देशों की फ़िल्में भी इससे प्रेरित हुईं।

ऋषिकेश मुखर्जी ने कई अच्छी फ़िल्में बनाईं। हालाँकि वह साम्यवादी नहीं थे, पर कई जगह उनके अपने समय के उत्पाद होने का पता चलता है। बहरहाल, इस कहानी की अनेक फ़िल्में हैं। उनमें ‘अभिमान’ मुझे ग़ौरतलब लगी; क्योंकि समय कितनी रोचकता से बदलता है, इसमें यह देखने लायक़ है। आज यह फ़िल्म बनती तो शायद इसका विरोध होता। स्वाभाविक भी है।

नायक शराब पीता है। सिगरेट पीता है। लेकिन उसे पत्नी ऐसी चाहिए जो गाँव-देहात की हो। यह ‘आदर्श भारतीय नारी’ वाला फ़ॉरमूला बहुत लंबे समय से भारतीय सिनेमा में रहा है। 2000 के दशक तक भी यह ख़ूब चला। हालाँकि तब तक कुछ अंतर आ भी गया था। पर तब भी चला।

‘अभिमान’ में जया भादुड़ी के चरित्र को एकदम मोम की गुड़िया सरीखा दिखाया गया है, जिसकी स्वयं की कोई अस्मिता नहीं है। वह पति-परमेश्वर पर टिकी हुई है। फ़िल्म के आखिर में जब नायक अपनी पत्नी को लेने वापस जाता है, तब भी वह किसी प्रकार के हृदयस्पर्शी क्षमा-निवेदन को व्यक्त नहीं करता। न ही उसे किसी उलाहने का सामना करना पड़ता है।

भारतीय फ़िल्मों में ये सब देखना मुझे बड़ा असहज कर देता है। भारत का समाज आज भी बड़े स्तर पर परंपरावादी समाज है। ऐसे में मानकर चला भी जा सकता है कि स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए। पुरुष से अधिक रहना चाहिए। पर स्त्रियों के ऐसे चरित्र को जिसे आप गुणवान दिखाना चाहते हैं, उसके भीतर कोई आत्मसम्मान जैसा अवयव तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर पुरुष का चरित्र ऐसे आदर्श भारतीय नारी की कामना रखने वाला हो तो फिर उसे भी मर्यादित दिखाया जाना चाहिए।

बहरहाल, फ़िल्म देखते समय पुनः-पुनः मेरे मानस पर एक और बात उभर रही थी। वह यह कि लोगों को ज्यों की त्यों समान प्रवृत्ति के लोगों के साथ संबंध में नहीं आना चाहिए। न विवाह करना चाहिए। सोचिए, एक गर्म मिज़ाज का है और दूसरे का भी वही हाल है। इससे सिवाय द्वंद्व के कुछ न होगा। एक निरा समर्पित ‘समिसिव’ व्यक्तित्व का है और दूसरा भी वही है। ऐसे में कोई अपनी बात कह ही न पाएगा। और विचारक या लेखक क़िस्म के लोग टकरा गए तो भिड़ंत होगी बस। कोई अपनी कही बात से पीछे हटने को न होगा। जीवन दूभर हो जाएगा।

वहीं एक चीज और है। जीवन भर के साथ के लिए किसी को बहुत रोमांटिसाइज करके नहीं चुनना चाहिए। जीवन बहुत लंबा है। कई आयामों से भरा हुआ। किसी की एक-आयामी मूरत को मन में बिठाकर उसके साथ की कामना कर लो, फिर उसके अन्य आयाम प्रकट हों, उसके दुर्गुण प्रकट हों, उसकी सीमितताएँ प्रकट हों... और वह अझेल हो जाएँ, तो जीवन शूल हो जाता है। प्रेम नहीं तो कम से कम विवाह बड़े ज़मीनी स्तर पर करना चाहिए। दसवें माले पर किसी को बिठाकर उसके साथ हो लो तो जब वह नीचे की मंज़िलों पर आता है, दिल को बड़ा खटकता है।

मनुष्य के भीतर आलस्य भी होता है, उसके भीतर वासना भी होती है, उसकी वाणी में कलुषता भी होती है, उसे जाने कितनी चीज़ें नापसंद भी होती हैं। किसी को देवता मानकर, अप्सरा मानकर हम उसके इंसान होने की गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं। किसी के गायन कौशल, नाचने-बजाने या किसी और क्षमता के आधार पर उससे प्रेम हो जाने की बात करना, उसके साथ जीवन बिताने की बात करना बड़ा विध्वंसक है। किसी की शक्ल-ओ-सूरत के आधार पर तो और अधिक।

~~~

‘अभिमान’ यूट्यूब पर देख सकते हैं।

'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए

कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें

आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद

हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे

बेला पॉपुलर

सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

25 अक्तूबर 2025

लोलिता के लेखक नाबोकोव साहित्य-शिक्षक के रूप में

हमारे यहाँ अनेक लेखक हैं, जो अध्यापन करते हैं। अनेक ऐसे छात्र होंगे, जिन्होंने क्लास में बैठकर उनके लेक्चरों के नोट्स लिए होंगे। परीक्षोपयोगी महत्त्व तो उनका अवश्य होगा—किंतु वह तो उन शिक्षकों का भी

06 अक्तूबर 2025

अगम बहै दरियाव, पाँड़े! सुगम अहै मरि जाव

एक पहलवान कुछ न समझते हुए भी पाँड़े बाबा का मुँह ताकने लगे तो उन्होंने समझाया : अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार मरने के तेरह दिन बाद तक, जब तक तेरही नहीं हो जाती, जीव मुक्त रहता है। फिर कहीं न

27 अक्तूबर 2025

विनोद कुमार शुक्ल से दूसरी बार मिलना

दादा (विनोद कुमार शुक्ल) से दुबारा मिलना ऐसा है, जैसे किसी राह भूले पंछी का उस विशाल बरगद के पेड़ पर वापस लौट आना—जिसकी डालियों पर फुदक-फुदक कर उसने उड़ना सीखा था। विकुशु को अपने सामने देखना जादू है।

31 अक्तूबर 2025

सिट्रीज़ीन : ज़िक्र उस परी-वश का और फिर बयाँ अपना

सिट्रीज़ीन—वह ज्ञान के युग में विचारों की तरह अराजक नहीं है, बल्कि वह विचारों को क्षीण करती है। वह उदास और अनमना कर राह भुला देती है। उसकी अंतर्वस्तु में आदमी को सुस्त और खिन्न करने तत्त्व हैं। उसके स

18 अक्तूबर 2025

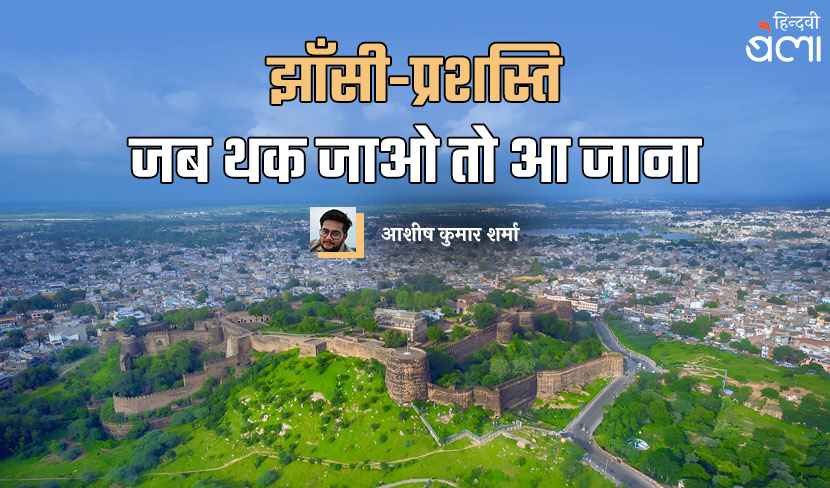

झाँसी-प्रशस्ति : जब थक जाओ तो आ जाना

मेरा जन्म झाँसी में हुआ। लोग जन्मभूमि को बहुत मानते हैं। संस्कृति हमें यही सिखाती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इस बात को बचपन से ही रटाया जाता है। पर क्या जन्म होने मात्र से कोई शहर अपना ह